#11〜#20

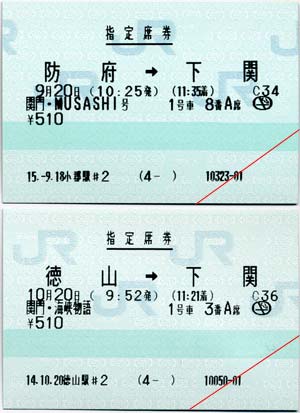

MARS発券の指定席券です。

画像のきっぷですが、広島から下関までの間に冬季の土日祝日に運行されていた臨時快速列車の一群のものです。車両も列車名も変幻自在……といった趣での運行でして、ここでは関門・MUSASHI号、関門・海峡物語号の列車名で走った時のものを提示しました。

かつては横幅120mmでの発券だった指定席券(一般)ですが、自動改札への対応の要請から現在では原則85mm券での発券となっています。そのため詰め込み感の強い券面となっています。

それにしても、「号」の有無はいったい……?

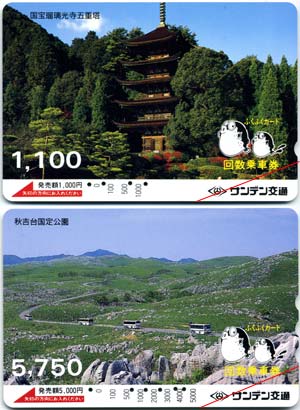

各地のバスカードも収集しています。どうしても額面が上がるのと使い切っても穴が開く程度で手元に残るという性質上、基本的には使用済みにて収集していますが……。

画像はサンデン交通(山口県)のバスカードのうち、比較的早期からあったと思われる図柄のものです。上が1000円カード(利用額1100円)、下が5000円カード(利用額5750円)に。この他3000円カード(利用額3360円)、10000円カード(利用額11500円)がありますが、このスタイルのカードは収集できていません。

額面はカードの図柄のほか、右下の凹部の数と大きさでも区別可能です。

今週からは週1種体制に戻ります。これまではJRと私鉄バスを1種ずつ紹介してきましたが、これからは特に順序関係なくごちゃまぜに紹介していきますのでその点ご承知おきください。

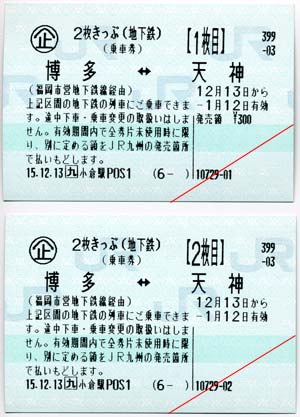

というわけで今週はその辺の区分けがごちゃごちゃになりそうな券を。JR九州のPOSで発売された「福岡市営地下鉄区間のみ」の「2枚きっぷ」です。博多ないし福岡市内までの2枚きっぷと同時購入の場合のみ購入できました。通常往復400円のところ300円に、有効期間は1ヵ月です。同様に博多・福岡空港間や4枚きっぷの設定もありましたが、これら共々既に廃止?

券面表記はPOS発券の「2枚きっぷ」に準じているようで内容はだいぶ異なります。表紙は通常の2枚きっぷ同様ありません。

宇部市営バスの「eco定期券」です。2003年10月1日発売開始、1ヵ月2000円で区間に関係なく1乗車100円にて利用できる制度です。持参人式なので共有も可能。

先に紹介した「一日乗車券」とは異なり、特急便を除く全区間で利用できる他、サンデン交通、船木鉄道(船鉄バス)、防長交通の並行区間でも利用できます。この「並行区間でも利用可能」にこだわったために生じた防長交通の有効区間「新山口駅(北口)〜(新山口駅)新幹線口」(途中停留所なし)なんてお笑いみたいなものですが……。

バスの運賃は市街均一、なんて区域にお住まいの方はピンとこないかもしれませんが、侮るなかれ、市バス最長区間なら1往復すれば元が取れるというものです。それゆえ、財政に与えた影響も大きいみたいですが……。

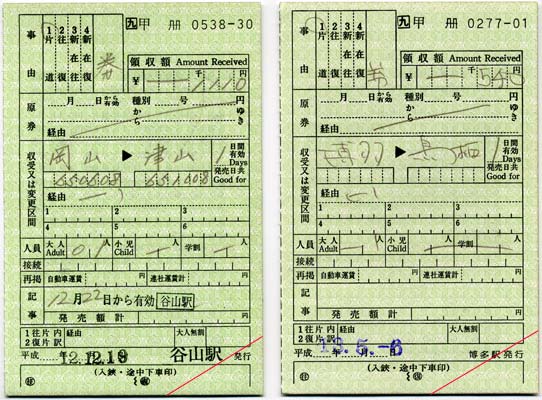

JR九州発行の出札補充券です。

今ではなかなか目にする機会の少なくなった手書きのきっぷですが、JR九州の場合POSには九州外の駅に対する乗車券の発券機能が備えられていないようで(新幹線駅などはあったかな?)、そこまでの乗車券は必然的に手書きによる発券となるため、目にする機会は比較的多いと思われます。

左が谷山駅(鹿児島県)で「ことぶき」の(今はなき)指定券と同時購入したもの、右が博多駅の臨時窓口で購入したものですが、発券時の状況によって文字の書き様から記入箇所まで個性が出る形になっています。

土曜日に福岡〜唐津方面へ行ったときに収集したきっぷから。JR九州が導入を進めているE-POSの感熱式発券機版で出した入場券と乗車券です。乗車券の方は未紹介ですが、旧来の転写POS券(MARS併設版含む)と様式などには変化は見られません。乗車券の方は地下鉄連絡券を購入してみましたが、経由の「福岡市高速鉄道」が面白いといえば面白いでしょうか。

この感熱券、噂では自動券売機の券とほとんど変わらぬ低い保存性とかで、そのあからさまに灰色がかった券面と発券機の増殖の様に大いに収集意欲をそがれまして4駅ばかり訪問したにもかかわらず発券してもらったのはこの2枚という(汗。

今回はJR九州版常備18きっぷを。JR九州はPOS端末導入の遅れもあって、支線を中心に中規模な駅でも常備券(他補充券等も)が多く見られる地域でしたが、端末導入の進展に九州新幹線の開業(による設備投資)が止めを刺す形で一挙に縮小、この時点で既にこの木葉駅に残るのみになっていました。そんなこんなでわざわざ買いに行ってみたきっぷです。(余談。この時は郵送は取りやめていたんですが、それでも送りつけられた郵送依頼の現金書留の束に困惑してましたっけ。だめですよ無理なことさせようとしたら。)

どうやらこの冬季からの発売はなくなったようで、駅構内で売っている分に関してはJR九州から消滅したということになりそうです。

その昔の周遊券の制度を引き継いでいるような引き継いでいないような「周遊きっぷ」。左上から右に「ゆき券」「かえり券」「ゾーン券」「(ゾーン券付属の)ご案内片」で構成されています。

左上の(遊)は周遊きっぷ独特のもの。さらに右下にも割引種別が細かく書かれ「周学30幹★」とあります。「東海道新幹線経由601km以上学割周遊30%引き」とでも捉えられますか。これ一つ見ても制度の複雑さが垣間見えますが……。ちなみに学割や往復割引との関係で、こういうアプローチ601km以上のゾーンではあまりメリットはないです。

ゾーン券が薄汚れていますが、そこら中の自動改札機の駆動部を掃除して回ったからと認識しています(汗。

昭和バス(昭和自動車:福岡県)の乗車券。2001年頃姪浜の発売所?に残っていたものです。旧社章を中心とした放射状波線の地紋に旧字体で「乗車券」、その上から金額を加刷。地紋のずれもまた懐かしさをそそる一枚。

博多南駅の古い方の券売機で発売されていた博多南線〜JR九州線への乗車券です。特定特急券も込みになるのでこのような様式になっていました。(新型の券売機では特急券は別に出ていたかな……最近乗っていないのでよく分かりませんが。)

発行・地紋はJR西日本ですが、微妙に会社線連絡が入ったようなスタイルで「博多経由」「九州会社線250円区間」までという表記。左下には乗車券と特急券の効力の違いについて触れられており、発行所も記載となかなかにぎやかなきっぷになっています。

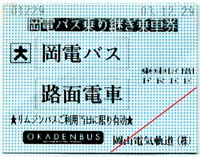

2003年12月、岡電バス(岡山電気軌道)が岡山駅〜岡山空港間のリムジンバスに進出し、岡山市内のバス会社間競争の(実質的な、ないし見かけ上の)火蓋が切られました。その際対抗上の切り札の一つとして発行されたのがリムジンバスから岡電が運営する市内バス・電車の全路線に無料で乗り継げる乗車券で、岡山空港の券売機では乗車券を買えば必ずこのきっぷになるという形での販売形態となっていました。画像はその券売機券の乗り継ぎ片です。地紋は汎用の水色ドットパターン。

何故か1年と経たないうちに券面レイアウト(サイズ含め)が変更されまして、この券は既に過去のものとなっています。リムジンの乗車券片も残しておけば良かったと後悔しきり……(汗