#0〜#10

はじめまして。ネットの片隅でSei's Triangleというサイト(群?)をやっておりますSeiと申します。

私の趣味で大きな位置を占めている交通関係、そこへのアプローチの一つがここで取り上げる「きっぷ収集」です。これまでも時折サイトの中で収集品を紹介してきましたが、それなりの品も溜まってきたところで定番コーナーとして立ち上げてみることになりました。

当初既設Blogの中のカテゴリとして作っていくことも考慮していましたが、他と比べて専門的要素が強く従来の雰囲気に合わないことと、この分野で1ブログ立てて運営していく例が多いことから、無謀にも新たにBlogを一つ、立ててみることにしました。

まあなんだかんだで紛失したものも多いため、現有のブツは今世紀中に発券されたものが大半です。既にサイト・Blogを開かれていると諸氏と比べてラインナップは著しく見劣りすることになることかと思いますが、温かくお見守り頂けると幸いです。

本格的に始めるのは21日金曜から、以後当面は毎週金曜の更新を予定しております。

始める前のサンプルと言いますか、どういうものになるのか興味を持たれた方は拙サイト「中鉄バス情報センター」に「中鉄バスの乗車券」というコーナーがありますのでご覧になってみてください。

なおこのBlogは時には、既にデザインの固着してしまったDaily Thoughtという日常雑記Blogのデザインを今更弄ってみるための実験場と化します。そんなわけである日突然デザインが変わったり、きっぷの画像が見えなくなったり、いくつか記事が見えなくなったり、Blogそのものが見えなくなったりするかもしれませんが、あまり気にせずに頂けたらと思います。

それでは、よろしくお願いします。

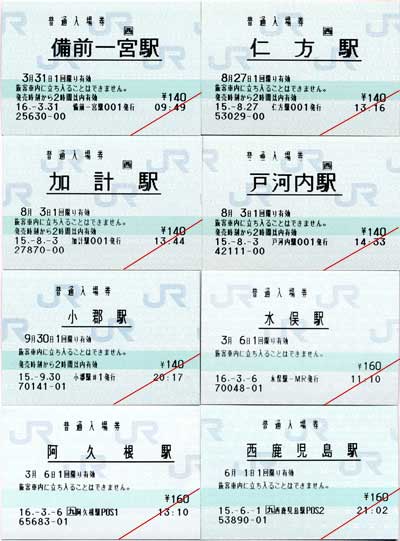

第1回は入口ということで(?)入場券から。

入場券は自動券売機で買うというのが大方の認識かと思われますが、感熱式の券売機券ではいずれ字が消えてしまって切ないので、こういう転写式の窓口端末から出てくる券の方を主に集めています。

画像は初回と言うことで大盤振る舞いのサンプル8枚。少し違って見えるのは端末の種類によるもので、上2段がJR西日本のB-POS、その次の段がMARS、最下段がJR九州のE-POS(正確にはMARSの機械に付加されたE-POS機能)で発券されたものです。

ここで示した券は路線廃止・駅無人化・三セク転換・駅名改称といった理由でもう手に入らないものです。窓口端末の入場券は50枚ばかり集めていますが、こうしたものの割合が大きいのは「通常売らない券」に対する敷居の高さなのか(苦笑)。

Blog開始記念に11月末までは週に2種ずつお届けすることにしたいと思います。

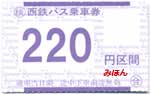

ということで今週2種類目がこちら。西鉄バス(福岡県)の金額式乗車券です。

普通の路線バスの運賃なんて車内で払うものという感覚があり、西鉄バスも一部ターミナルの券売機を除いてその例に漏れないのですが、福岡ドーム(今はヤフードームか……)輸送のような多客時にはこういう手売り券が出てきます。

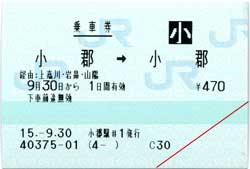

敢えて取り上げるまでもない気もしますが、JRのMARS端末発行の乗車券です。

画像は'03年9月30日、小郡駅が新山口駅に改称される前日に行って買い漁ってきたものの一枚です。山陽本線と宇部線で作られるループを利用して「小郡から小郡ゆき」ということで作ってもらいました。こういう経路の組み方をすると経由欄で上嘉川・岩鼻と並ぶんですね。

割と距離があって値が張るので珍しく小児にしてもらいましたが、2日有効になるほどの距離はなく下車前途無効ですので実用性皆無な一枚です(苦笑)。

今週もう1種はサンデン交通(山口県)の金額式乗車券です。

画像は730円区間用として購入したもの。でも730円という常備券は用意されておらず、700円券と30円券をホチキス止めして発売されました。

確か宇部〜山口線の廃止が近かった頃購入した切符だと思いますが、何を思ってこの額面を買ったのか今となっては謎です……。

券そのものは「下関駅→10円」から手に入りますので本来はお財布にも優しい一枚です。

常備軟券の乗車券、JR西日本の「○ム」バージョンです。

JR西日本の○ム駅ですとかなり遠距離でも金額式で発売しているケースがありまして、'03年に廃止になった可部線三段峡駅ではこのように3日有効となる距離の券まで存在していました。

発行駅としては管理駅である加計駅の名が記されています。

岡電バス(岡山県)の金額式回数券です。'96年発売開始のバスカードに置き換えられ、現存しません。

運賃箱投入時の判読の便を図って左右に外向きに刷られた額面が特徴。各社ともほぼ同様のフォーマットでした。

特徴的な地紋は各社の頭文字をモチーフにしたものと思われます。

きっぷ収集を志した方なら、誰もが一度は歩んだであろう券売機券の収集。感熱紙ゆえ印字消滅の危機にさらされることもあり、知識につれてこの分野からは離れていくものですが、私は微妙な差異による奥の深さに捕まえられて未だに時折買ってみたり。最近はスキャナで取り込めば実物はともかく様子は手軽に残せますし……。

前書きが長くなりましたが今回は券売機券でも一番オーソドックスな乗車券を。

一番上の段は小郡→新山口の駅名改称を挟んで買い集めたものです。こちらは傾斜型、押しボタン式のもの。この当時はまだ新幹線兼用機以外は磁気化されておらず、裏が白いきっぷが出てきました。

二段目左は新幹線兼用機のきっぷ。上が駅名に丸ゴシック体を採用しているのに対し、こちらは昔ながらの角ゴシック体。また磁気券で裏が黒いからか地紋が若干濃く感じられます。

二段目右は最新のタッチパネル機ただし廉価型のもの。フォントが全般的に変わっており解像度もやや向上、見た目の印象がずいぶん異なっています。紙幅の違いか地紋の流れが左右に向いています。

三段目左は無人駅中心に置かれている直立式券売機のもの。これも地紋は左右方向。券面右下に○ムと入っている他、時間表示もありません。写真の宇部岬駅の場合、窓口の開いている時間はこちらは閉鎖されているという。

三段目右は10年余り前に買った券売機券、ということでまだ三島会社が初乗り140円だった時代のものです。さすがに印字が薄れかけていますが、意外に持つという印象も受けます。だって、最近の食券型券売機と来たら……。

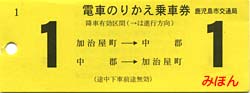

もう1種類は鹿児島市交通局(市電)の乗り換え券です。乗り換え指定停留所到着時に運賃を支払いの上で請求すると、リングでまとめてある中からちぎって渡してもらえます。もう1系統では緑色の券。それぞれに赤線入りのもありますが、これは大人と子供の別ではなく、j(略

車内補充券も今やペラペラのレシート状の感熱紙ばかりになってしまったので、私の知らない常備券時代と比べるとなかなか収集意欲が湧きづらいですが、発券会社別の様式の違いや券種の違いなどに趣味的興味を見いだされるところではあります。

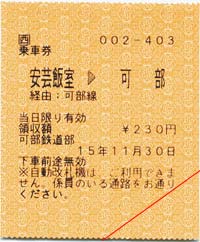

まずはJR西日本発行の乗車券。可部線廃止区間の最終日、安芸飯室駅で記念列車を撮った後、可部まで乗った際に1枚余分に発券してもらいました。こういう記念(で買った券)もやがて薄れていくのが寂しいところですがね……。

今週もう1種類は宇部市営バスの一日乗車券です。

2つ折りの内側にスクラッチ式で使用日を表示するタイプ。折りたたんだサイズはカードサイズより一回り大きいくらいです。

土日祝日+バスの日のみ有効。有効区間は宇部市域のみで、利用できない区間が裏表紙部分に細かく記載されていますが、系統変更や停留所名変更の影響で現状に合いません。

スクラッチ部分は2006年まで対応。そろそろ新券の出る頃でしょうか……。