![]()

2019年末に報告された新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は全世界的に広がり、国内でも多くの感染者や死者を出している。そのため感染対策として外出自粛や休校、休業等の要請が出され、生活に大きな影響を及ぼした。一方で路線バス事業者は、生活の基盤として運行を続けつつも、乗務員や乗客同士の感染対策を迫られる状況となり、乗客として目に見えるところでも車内外でいくつかの策が講じられるようになっている。本項では外観上の変化を中心に取り上げる。なお期間中のダイヤ変更については別項を参照。

Index

- 換気

- 運転席防護(中鉄バス)

- 運転席防護(中鉄北部バス)

-

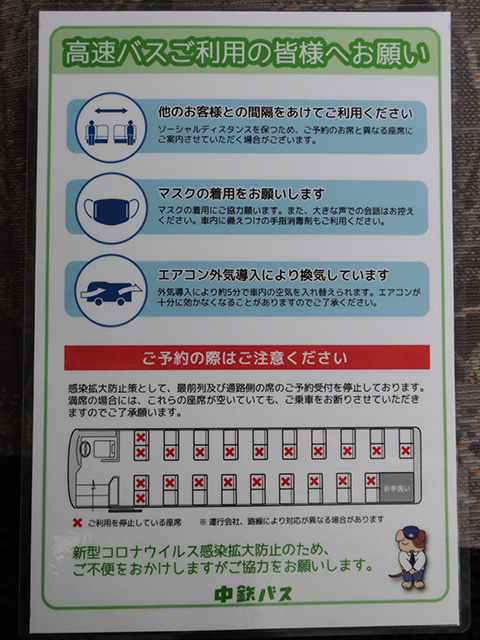

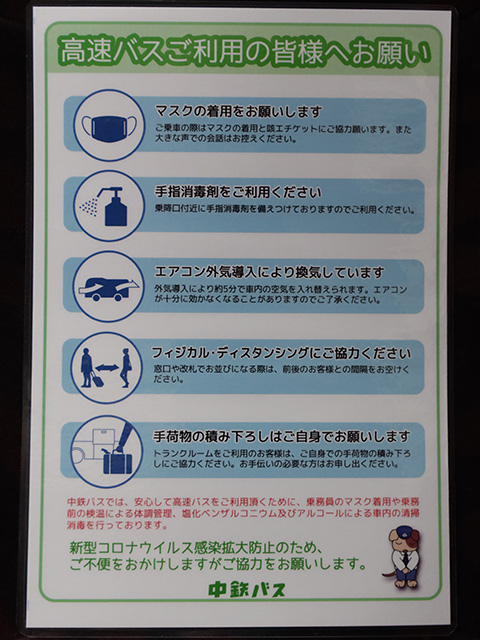

高速バスの感染対策

現在販売されている観光バス車両では、車内空調を外気導入モードで用いることで、概ね5分程度で車内の空気を入れ替えることができると各社より発表されている。中鉄バスでもその車系を用いる高速バスや空港リムジンバスでは機能を用いて運行しているようで、後述のように高速バスの車内リーフレットには明示されている。

一方、一般路線バス車両のエアコンには外気導入機能はない(*1)ため、換気扇やデフロスター、ドア開閉等による換気に加え、窓を開けての換気が大なり小なり行われるようになり、外観上の変化となっている。

(NO.0401, 2020.5)

(NO.0401, 2020.5)

(同、拡大)

(同、拡大)

とはいえ、最近の標準である窓枠の無い引き違い窓で、PLフィルター越しに撮影するとほとんど目立たない印象だが、

(NO.9606, 2020.5)

(NO.9606, 2020.5)

旧来の銀サッシを用いた車両だと比較的目につくだろうか。

その後一般路線バス車両においても情報の蓄積があり、最近の車両では換気扇(2機)の出力を最大とし、デフロスターと併用することで概ね3分程度で車内の空気を入れ換えることができるとされている(*2)。一方で換気効率の向上には窓の開放が有効であり、また換気扇等の設備は必ずしも標準の装備とされてこなかったこともあり車両によって装備状況がまちまちである。メーカー側は可能な限りの窓の開放を推奨している(*3)。

(NO.0203, 2020.7)

(NO.0203, 2020.7)

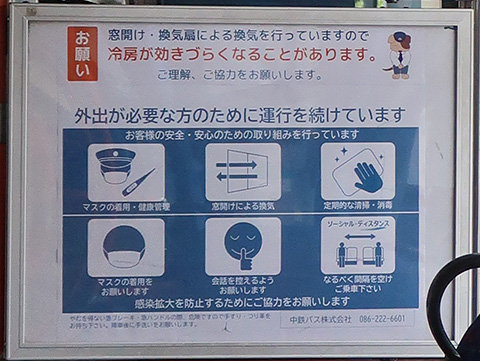

暑い時期にも窓開けを含む換気を行いつつの運行が続くことになるからだろうか、7月上旬頃までに「取組紹介ポスター」の上に換気により冷房が効きづらくなることがある旨の告知が貼り足されている。

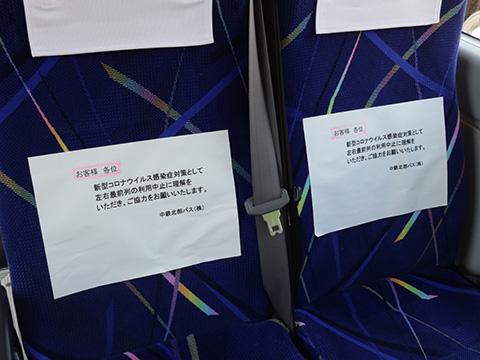

不特定多数と接する乗務員は特に感染に曝されやすいことから、急速に対応が進んだ領域といえる。飛沫感染対策として、最前列座席の使用停止による距離の確保や、ビニールカーテンなどの設置による遮蔽が行われるようになったのが目につくところで、インフルエンザの流行期を中心に着用されていたマスクも、これを機に徹底されるようになっている。

1) 最前列座席の使用停止

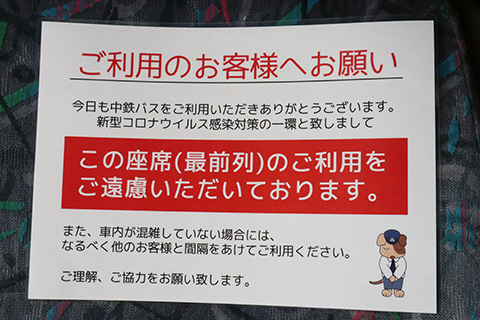

乗務員〜乗客間の距離を確保することで飛沫感染リスクの低減をねらうものとみられる。中鉄バスでは4月中旬頃までに始まっていた。

(NO.9027, 2020.4)

(NO.9027, 2020.4)

当時空港リムジンの車両では両側最前列座席の座面にお知らせ文を置く形で実施。

(NO.0651, 2020.5)

(NO.0651, 2020.5)

一般路線バス車両ではお知らせ文を括り付けた紐を張って封鎖するのが基本。

よく見るとお知らせ文の内容に多少の差があるが、車両区分の差か、時期にも差があるのかは不明。

(NO.0651, 2020.5)

(NO.0651, 2020.5)

この封鎖自体は相応に急いで行われたのか、写真のように手書きのお知らせ文を貼り付けるなど仮の状態で運用している様子も見られた。

2) 運転席へのビニールカーテンの設置

4月頃からコンビニやスーパーマーケットのレジなどで急速に普及した施策で、応対時の飛沫感染の防止がねらいとみられる。 その後バスでも導入事例が見られるようになり、4月21日付の国土交通省からの要請文にも運転席の防護スクリーンへの言及がある。

岡山県内では4月23日に両備グループが設置を報道発表しており、

中鉄バスでも4月中に設置を始めている。5月上旬の段階では設置車両と未設置車両が混在していた。

運転席と通路の境界にビニールシートを垂らすのを基本として、設置方法には各社工夫の見られるところだが、中鉄バスの場合は写真のような設えとなっている。

(NO.9208, 2020.5)

(NO.9208, 2020.5)

特徴的な点として、運転席と通路の間では上端をカーテン状に作りこんであること(出入りや、視界に応じた長さ調節への配慮?)と、ビニールシートをそのまま運転席後ろの仕切りに沿って延長し、比較的隙間の大きい仕切りが採用されている車両でも最前列座席と運転席の境界を確保したことが挙げられる。

(NO.0301, 2020.5)

(NO.0301, 2020.5)

時期や車両により細かな差や例外はある様子。

3) 最前列座席の開放

ビニールシートの設置を行った事業者で最前列座席を開放するかどうかは各社対応が分かれているが、中鉄バスでは5月下旬までに両側の最前列座席が開放された。運転席側最前列についても境界することができたので開放、という判断はあるだろうか。

(NO.0201, 2020.5)

(NO.0201, 2020.5)

同時期に「新型コロナウイルスによる交通崩壊を防げ!」サイト運営委員会作成の取組紹介ポスターが掲出されるようになっている。(上段)

(NO.9506, 2020.8)

(NO.9506, 2020.8)

また、7月には岡山県が新型コロナウイルス感染拡大防止を呼び掛けるポスターを作成しており、こちらも車内に順次掲出されている。

(NO.9606, 2020.6)

(NO.9606, 2020.6)

以上のような経過で、中鉄バス本体の一般路線バス車両ではビニールカーテンを設置の上で両側最前列座席を開放する状態となっている。

なおこれらの対策は乗務員を守るものと捉えられがちだが、万一乗務員が感染していた場合には乗客を飛沫感染から守るものとして相互に機能するものである。感染拡大につれて他事業者でバス運転士が感染した事例も報告されているが、マスク着用の徹底や飛沫防止カーテンの設置、換気の実施といった感染対策を実施していたことで、乗客との濃厚接触は避けられたと判断されるようになってきている(*4)。

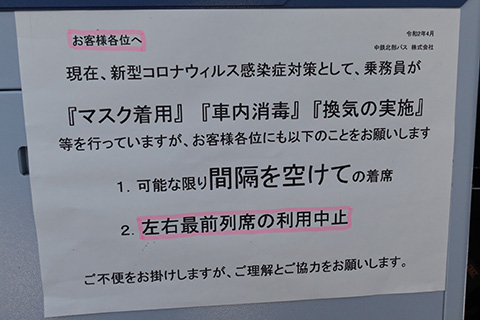

津山管内及び勝山〜岡山間の県内高速バスを運行する子会社である中鉄北部バス(最近は「ほくぶ」と開いた表記も多い)でも対策を行っているが、告知や資材等は共通ではなく、ある程度独自に行っている印象を受ける。

(NO.1822, 2020.5)

(NO.1822, 2020.5)

対策についての簡単な案内と乗客へのお願いが貼ってあるのは当時本体では見なかった点。

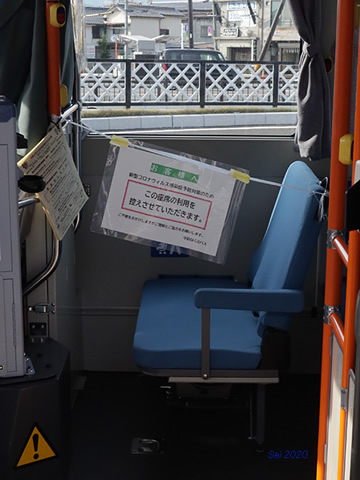

(NO.0352, 2020.5)

(NO.0352, 2020.5)

5月下旬時点では運転席側へのビニールカーテン等の設置は見られず、両側最前列座席の利用中止を続けて対応していた。(なお、同様に距離の確保のみで対応する事業者も散見される)

(NO.0255, 2020.5)

(NO.0255, 2020.5)

本体とは異なり封鎖に黒・黄のテープを用いており非常に目立つ。

(NO.197x, 2020.5)

(NO.197x, 2020.5)

車いす向け折りたたみ座席でも例外とはされていなかった。

(NO.1052, 2020.6)

(NO.1052, 2020.6)

その後の利用状況や感染状況を反映してか、6月下旬までに多くの車両で右側最前列は再解放された。ビニールカーテンは導入されず、左側最前列の使用中止は継続している。

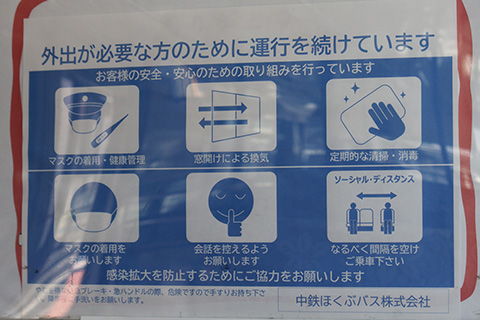

(NO.0352, 2020.5)

(NO.0352, 2020.5)

こちらも取組紹介ポスターを掲示。ソーシャル・ディスタンスの項は小型車両に配慮してか3列に改変されている。(他事業者でも同様の改変を見ており、加工されたものが出回っている可能性もある)

(NO.1822, 2020.5)

(NO.1822, 2020.5)

中鉄北部バスは勝山〜岡山間で高速バスを運行しているがこちらは定員制であり、最前列を使用中止としている以外は特に制限は設けられていない。最前列座席の背もたれには利用中止のお願いの紙が貼られているが、封鎖まではされていなかった。

新型コロナウイルス対策としての全国的な緊急事態宣言の発出や、県外への移動自粛要請などから県外行高速バスは4月中旬以降相次いで減便、運休となっていた。6月中旬、約2ヶ月ぶりに両路線とも一部の便が運行再開となり、各種感染拡大防止策を講じての滑り出しとなった。

乗車改札時、乗務員によってはマスクの着用に加えて透明なフェイスシールドを装用しており、最大限の対策を視覚化していた……。

(2020.6)

(2020.6)

座席ポケットには新型コロナウイルス感染対策を織り込んだリーフレットが差し込まれた。

乗務員と乗客、あるいは乗客間の距離を保つため、当面の間は4列シートの通路側B席、C席および最前列座席は使用せず大きく定員が削られた状態で走ることとなる。

その他エアコンの外気導入機能により換気を行いつつ運行することなど記載されている。

なお反対面はシートベルト着用のお願いをHPキャラクターのワンポイント付きで。そちらは乗車の上お確かめを。

(NO.1821, 2020.8)

(NO.1821, 2020.8)

出入口付近には手指消毒剤が備え付けられている。

(NO.1421, 2020.6)

(NO.1421, 2020.6)

最前列座席については黄色いチェーンをかけて封鎖してあるが、他の未使用座席については特に表示は無い。

(NO.1421, 2020.6)

(NO.1421, 2020.6)

運転席の飛沫感染対策では一般路線バス車両のビニールカーテンに代え、アクリル板を設置。スマートな印象で、後方からの視界も良好だった。

その後7月上旬には神戸便全便の運行再開や出雲便の運行再開便増が相次いで告知、4列シートの中央列予約停止も路線ごと、事業者ごとに順次解除の方向となった。中鉄運行便では予約サイトで見る限り神戸線が 7月18日までに、出雲線は8月7日以降で運転席側最前列(1CD席)以外の予約が解放されている。

(2020.8)

(2020.8)

先述のリーフレットも不使用座席についての記述を含まない形に改訂された。

(NO.1821, 2020.8)

(NO.1821, 2020.8)

不使用として残された1CD席。チェーンは外され、予備席である旨の案内が置かれる、より緩やかな形での封鎖になっている。

* * *

以上、外観上の変化を中心にこれまで行われてきた対策をまとめた。

今後も感染の状況に応じて対策に変化が見込まれ、それに応じて適宜追記の予定である。

*1: いすゞ自動車、三菱ふそうトラック・バスのお知らせ文による

https://www.isuzu.co.jp/oshirase/200529.html

https://www.mitsubishi-fuso.com/oa/jp/information/COVID-19_measure_sightseeing_bus/index.html

*2: 国土交通省資料

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/top/data/covid19_info_shyanaikanki.pdf (PDF)

*3: いすゞ自動車のお知らせ文に7月追記

https://www.isuzu.co.jp/oshirase/200529.html

*4: リンク先の広島電鉄の事例などで明記されている

https://www.hiroden.co.jp/topics/2020/pdf/covid19/covid19_20200807.pdf (PDF)

※本項の作成に際しては、乗車・撮影を問わずいわゆる「三密」を避けるなど、感染しない・させないための対策を可能な限り取りながら活動を行っております。本稿をご覧の方におかれましても、当面の間は趣味活動中の感染対策に最大限ご配慮をいただけますと幸いです。

↑資料館トップに戻る(休止中)

●トップページへ